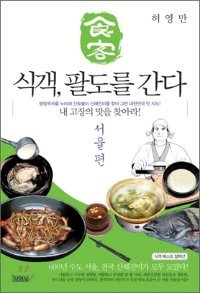

국내 만화 시장에 새로운 장을 연 <식객>시리즈 베스트 컬렉션!

진수와 성찬이가 엮어낸 요리 이야기가 무려 스물일곱 권이나 되는 장편만화 <식객>에 이어 <식객, 팔도를 간다>시리즈가 경기에 이어 서울에 이르렀다. 그저 허영만 화백(이 존칭을 들을 사람은 작고한 고우영 선생 밖에 없다)의 왕성한 작품 활동에 박수를 보낼 뿐이다. 식객을 읽으며 매 번 ‘이번에 리뷰 한 번 해 볼까’ 마음만 한가득. 스물아홉 번째 <식객>에 이르러서야 리뷰를 쓴다.

만화<식객> 시리즈가 갖는 의미는 손으로 다 꼽을 수 없다. 우선 국내 출판계에서 ‘만화도 돈 주고 사서 읽는 책’의 수준으로 올린 결정적인 역할을 했다고 봐야 한다(아동용 학습 만화를 제외하고). 그 전까지만 해도 만화는 ‘만화방에서 읽거나, 빌려보는 정도’ 였다. 이처럼 만화는 좋아하지만 사서 읽지는 않는 독자들 덕(?)에 ‘한국만화 시장’의 열악성은 빈곤의 악순환이었다. 하지만 독자들 탓만 할 것은 아니다.

책을 소중하게 여기는 유교문화에 익숙한 독자들은 책이라는 물건을 사용개념이 아닌 소유개념으로 여겨 서재나 책꽂이에 모셔둬야 한다고 여겼다. 그런 마당에 만화책은 언감생심 책꽂이에 꼽아둘 수 없는 불경한 물건이었다. 만약 볼라치면 만화방에 가서 읽거나 스포츠 신문을 보는 척 몰래 읽어야 했다.

또한 만화책을 살 바엔 진짜 책(?) 한 권을 사는 것이 현명한 판단이라 생각했다. 만화책이 팔릴 리 만무했다. 하지만 <식객>을 비롯해 <부자>, <꼴> 등 일련의 허영만 만화들은 만화와 함께 ‘정보적 요소’를 갖춰 ‘만화로 풀어놓은 전문서’ 형식을 갖췄다. 한국 독자를 제대로 읽은 것이다.

독자들은 ‘유익하다’는 명분으로 주저하지 않고 만화책을 구입했다. 그리고 최근의 만화 시리즈들은 서재 한켠에 고이 모셔지는 특급대우를 받고 있다. 한마디로 음지에 숨어있던 만화가 책 대접을 받으며 드디어 햇빛을 보게 된 것이다.

한편 허영만의 만화들은 <부자>, <관상>, <한국음식> 등 국민 대다수가 관심을 두고 있는 주제들, 그리고 꼭 알아야 둬야 할 주제들을 널리 알리는 계기를 마련했다는 것이다. 몰래 숨겨서 읽던 만화, 혹 들키기라도 하면 ‘하라는 공부안하고 딴 짓 한다’고 욕을 먹어야 했던 만화가 이젠 온 가족이 함께 보는 책이 되었다. 또한 그의 만화가 갖는 스토리텔링은 우수해서 TV의 드라마, 영화의 원작이 되어 만화 컨텐츠가 이른바 원 소스 멀티 유즈One sauce Multi use로 활용되었다.

그렇다면 많은 독자들의 꾸준한 사랑을 받는 <식객>의 비밀은 무엇일까? <식객, 팔도를 간다(서울 편)>에서 찾아보자.

우선 생생한 현장감이다. 소설가들이 자신의 소설에 현장감을 불러일으키기 위해 수시로 현장에 나가 그 모습을 메모해 둔다면, 허영만은 그 모습들을 사진으로 담아 사각의 프레임에 옮겼다. 그리고 허영만의 펜 끝에서 사람의 모습이 나타나고, 음식이 향기를 품었다. 게다가 사진으로 현장의 모습을 대조하는가 하면 현실과 다를 경우 그 이유까지 설명하고 있어 무엇이 현실이고 허구인지 가늠하기가 구분이 안 될 정도다. 요즘 한 시간짜리 음식 다큐들이 많던데, 그에 비유한다면 <식객>은 ‘만화로 보는 음식 다큐여행’이라 해야 할 것이다.

두 번째는 기획력이다. 책을 읽으면 알게 되겠지만 다양한 경로를 통해 맛집을 수배하였고, 장소와 계절에 맞는 음식을 찾아냈다. 인상적인 점은 가급적 독자가 마음만 먹으면 만날 수 있는 음식들을 찾았다는 점이다. 심지어 직접 만들어 먹을 수 있도록 레시피도 소개하고 있다. 독자들에게 사랑받은 명 에피소드만을 골라서 엮었으니 <식객>을 읽지 않은 독자는 엑기스를 만나는 셈이고, 애독자에게는 베스트 컬렉션이 된다. 이렇게 가치 있는 책을 어떻게 안 살 수 있을까?

또한 앞서 말한 것처럼 그는 마케터로서 독자를 먼저 읽고 다양한 연령층의 독자들이 좋아할 수 있는 만화의 컨텐츠를 구상했다. 아울러 장편만화의 대가답게 인내력과 긴 숨을 요하는 작품을 토해내며 매 편마다 독자들을 들뜨게 한다. 특히 이번 <식객, 팔도를 가다> 시리즈는 독자들에게 고향의 맛을 전한다는데 의의가 있다. 그래서 고향에 있는 대로, 타향에 있는 대로 그 맛에 취하고, 그리워하게 만들고 있다. 무엇보다도 ‘고향’이라는 단어에 익숙하지 않은 젊은 독자들에게는 고향을 알게 되는 좋은 계기가 될 것 같다.

그럼 구체적으로 책의 내용을 살펴보자. 우선 서민들의 대표적인 보양식 '설렁탕'이 제일 먼저 눈에 띈다. 실직자인 세 명의 친구가 설렁탕집을 차리기로 결심하고 서로 주방과 홀, 그리고 식재료 구매를 맡기로 한다. 설렁탕이야기의 주인공은 바로 주방을 맡기로 하고 유명한 설렁탕집에 위장취업을 한 서른 한 살의 청년이다.

처음엔 6개월 정도 주방에서 귀동냥을 하면 차릴 수 있을 것으로 판단했지만, 25년 경력의 조리장도 아직 설렁탕을 마스터하지 못했다는 사실을 알고 난 후 전국을 돌며 설렁탕수련을 떠나며 끝을 맺는다.

설렁탕의 유래에서부터 설렁탕 상식 그리고 레시피까지 담긴 설렁탕 부분은 웬만한 주방장의 레시피 메모보다 자세하다. 찬찬히 읽고 나면 ‘나도 한 번 창업을...?’하는 용기도 날테지만, 글로 배운 키스가 엉터리인 것처럼, 읽어 배운 요리법은 허당이다. 나는 그 진리를 세 번째 이야기인 ‘타락죽’을 통해 배웠다.

이야기 끝에 소개된 열 두어 줄 짜리 '타락죽 만들기'는 땅 짚고 헤엄치기만큼이나 쉬워보였다. ‘나도 만들 수 있겠다’는 건방이 들었다. 아니 솔직히 말하자면 케빈 씨가 먹은 성찬이의 ‘타락죽’을 먹고 싶었다. 성찬이의 밥상을 받기는 어려우니 혼자 만들어 먹을 밖에. 마침 집에 아무도 없어 잘 됐다 싶었다.

찹쌀을 충분히 불리고, 선풍기에 바짝 말리고, 믹서에 곱게 갈아, 한지를 깐 프라이팬에 볶는 것까지는 좋았다. 한 컵 분량의 물을 부어 멍울을 풀고 쌀의 5-6배 만큼 우유를 넣는 부분에서 잘못된 것 같았다. 어설픈 쌀죽 위에 우유가 분리되어 훌렁거렸다. 초등학교 시절 급식시간에 우유에 밥을 말아먹는 아이를 보고 토악질하고 싶었던 기억이 떠올랐다.

채 반을 먹지 못하고 느끼해서 포기하고 말았다. 설탕대신 꿀을 넣은 것이 잘못이요, 많이 넣은 것은 큰 실수였다. 앞으로 수년간 ‘죽’이란 글자가 들어간 음식은 쳐다보지도 못할 것 같다.

맛있게 만들지도 못한 타락죽 경험담을 굳이 이야기한 이유는 재미는 기본이고 만화 속에 등장하는 음식과 요리들이 직접 해 먹을 만큼 독자로 하여금 먹고 싶게 만들었다 점이다. 정말 기회만 된다면 만화에 언급된 요리 모두를 먹어보고 싶다. 권말에 있는 ‘서울 전통의 별미를 계절별로 즐기자’에 소개된 잣국수, 두부새우젓찜, 전복찜 등 16가지 요리들은 주말마다 만들어 먹을 도전 요리들 되었다. 재미로 한 번 읽고 맛으로 두 번 읽은 책, 진짜배기 서울 맛이 들어 있다.

식객 팔도를 간다: 서울편

'리뷰모음 - Readingworks > 철학·예술·교양' 카테고리의 다른 글

| [책리뷰]매거진B 37호 - 퍼플카우 같은 잡지, 매거진 B (0) | 2015.06.14 |

|---|---|

| [책리뷰]몸이 먼저다 - 몸은 정신의 집, 가장 먼저 챙겨라! (0) | 2015.05.03 |

| [책리뷰]정의란 무엇인가 - 정의는 답이 아니라 과정에 존재한다! (0) | 2011.01.24 |

| [책리뷰]왜 도덕인가? - 옳음은 좋음에 우선한다. 옳음을 좇아라! (0) | 2010.12.11 |

| 이미도의 영어선물-가슴 벅찬 봄을 원한다면 꼭 읽어봐야 할 명강연 같은책 (0) | 2010.03.26 |